Jeudi 8 Janvier 2026

©F. Hermine

Auteur

Date

08.10.2025

Partager

Tout en annonçant une récolte exceptionnelle, mais limitée en rendements pour ajuster l'offre à la demande fluctuante sur les principaux marchés, le SGV Champagne continue à réclamer des aides et des simplifications dans l'Union Européenne, et la poursuite des négociations avec les pays tiers.

En Champagne, les vendanges 2025 commencées dès la troisième semaine d'août, s’achèvent dans un climat de vigilance raisonnée. « Au niveau de la réserve, nous sommes passés de 10 000 kg par hectare en 2024 à 9 000 kg parce que nous voulons, comme d’habitude, coller au plus juste des prévisions de vente », explique Maxime Toubart, le président du Syndicat Général des Vignerons. « Le modèle champenois est basé sur une décision collective qui prévoit, après de longues discussions, un rendement visant à compenser les sorties, et à être en capacité de fournir des bouteilles au marché. »

Face aux incertitudes et dans un marché chahuté, le SGV assume cette stratégie : ne pas surproduire, tout en misant sur une qualité jugée exceptionnelle, avec un excellent état sanitaire et de belles maturités aromatiques pour cette vendange 2025 avec toutefois quelques bémols. Le chardonnay, fragilisé par le coup de froid d’avril-mai, a un peu souffert, notamment en Côte des Blancs, dans le Vitryat et le Sézannais, le pinot noir ayant mieux résisté. Selon les estimations d'Agreste, la récolte s’annonce néanmoins en hausse de 12 % par rapport à 2024, mais en recul de 15 % face à la moyenne quinquennale, soit entre 9 500 et 10 000 hl/ha.

Un marché domestique vulnérable

Au-delà des vignes, le marché reste tendu. En 2024, la Champagne avait expédié 271,4 millions de bouteilles, en recul après trois années consécutives avoisinant les 300 millions. « La normalisation post-Covid, la déconsommation, la baisse du pouvoir d’achat et la morosité politique et économique pèsent », rappelle Estelle Thibault, directrice du SGV.

À fin août, 145 millions de bouteilles avaient été expédiées, soit -1,8 % comparés à l'an dernier, dont 88,4 millions à l’export (+ 0,2 %). La tendance est marquée par le ralentissement des cuvées de prestige au profit des bruts sans année, traduisant un ajustement conjoncturel. « On espère solder l’année 2025 à peu près au même niveau que 2024, et marquer une stabilisation », prédit Estelle Thibault. Le marché domestique, qui représente 44 % des volumes et 36 % de la valeur, demeure central. Avec 61,4 millions de bouteilles expédiées en 2024 et un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros, l’export (56 % des volumes et 64 % de la valeur) reste le moteur, mais il est exposé aux aléas protectionnistes et à la concurrence des autres effervescents.

Cinq marchés clés

Au top 5 des expéditions : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne et l’Italie, ces six pays représentant 75 % des volumes. Cette concentration rend la filière plus vulnérable. Aux États-Unis, « la taxe de 15 % entrée en vigueur début août, a apporté une visibilité bienvenue, mais qui reste lourde de conséquences ». Pascal Bobillier-Monnot, directeur adjoint aux affaires politiques du SGV, rappelle que « la première vague de la taxe Trump représentait, pour la filière vin, un préjudice d’environ 500 millions d’euros. »

Aujourd’hui, l’impact de la nouvelle taxe inquiète autant les vignerons que leurs partenaires outre-Atlantique : le Wine Institute et l’US Wine Trade Alliance estiment qu’elle pourrait coûter 25 000 emplois et deux milliards de dollars. La parité euro-dollar joue aussi contre la compétitivité des maisons. D’où la demande du SGV de poursuivre le dialogue pour obtenir une exemption définitive sur les droits de douane et une protection accrue des indications géographiques. En parallèle, des négociations avec l’Inde où les droits atteignent actuellement 150 % et avec le Mercosur sur la suppression progressives des barrières douanières pourraient ouvrir de nouvelles perspectives à moyen terme.

Pour un guichet unique européen

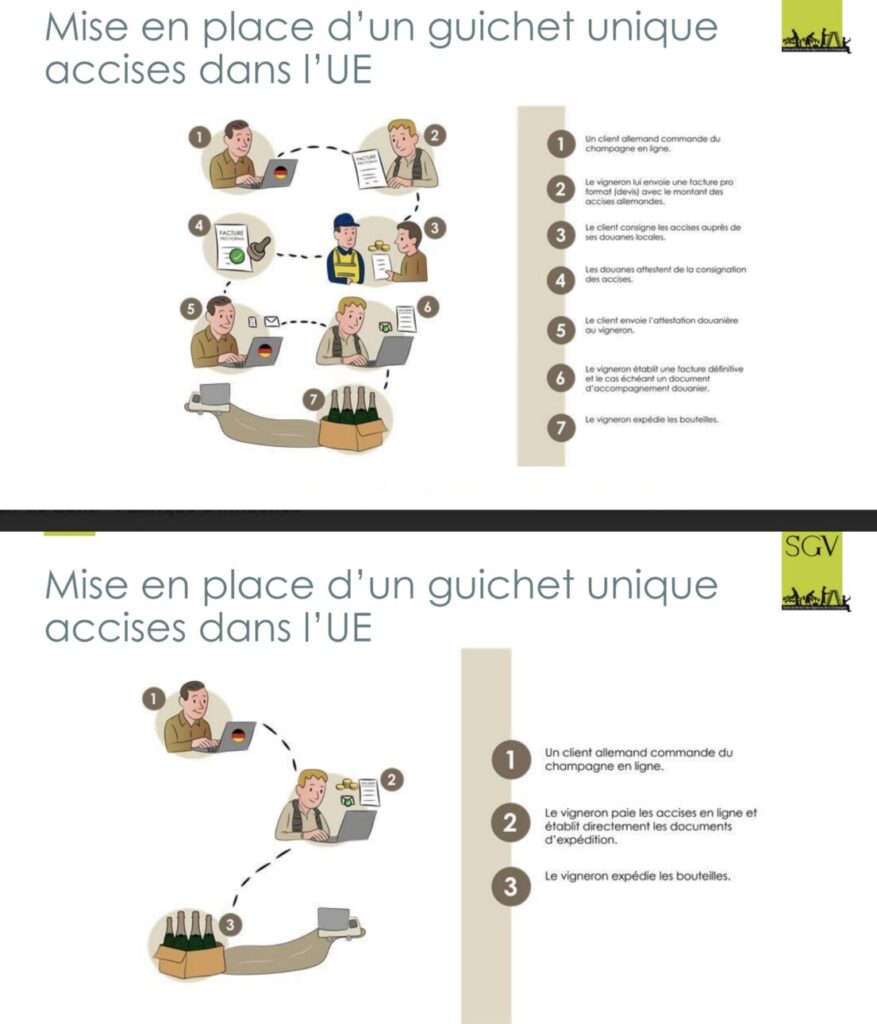

À l’échelle européenne, le SGV insiste sur une simplification urgente du régime des accises. Aujourd’hui, un vigneron qui souhaite vendre quelques bouteilles à un client allemand ou belge doit traverser un labyrinthe de procédures décourageantes qui conduit souvent les consommateurs à renoncer à leur achat. « Il est plus facile de vendre une palette à l’autre bout du monde que six bouteilles en Belgique à 200 kilomètres d’Épernay », déplore Maxime Toubart.

Le syndicat réclame la mise en place d’un guichet unique, à l’image de celui instauré pour la TVA en 2021, afin de ramener de sept étapes à trois les démarches pour l’expédition intra-européenne. Pascal Bobillier-Monnot estime que « ce frein pénalise la Champagne d’au moins 10 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, rien qu’en tenant compte des achats potentiels des œnotouristes européens. Ces derniers sont de plus en plus nombreux, notamment depuis l’inscription du vignoble au patrimoine de l'Unesco. Ils représentent un levier direct de notoriété et de consommation, mais leur fidélisation à distance est freinée par la complexité administrative. »

Défendre les aides à l’export

Le SGV plaide également pour une meilleure adaptation des dispositifs d’accompagnement à la commercialisation. Aujourd’hui, de nombreuses TPE champenoises sont exclues des aides de Bpifrance, réservées aux entreprises au chiffre d’affaires supérieur à un million d’euros. « Le Champagne est pourtant un produit qui a un très fort potentiel d’export. Il faut que les mesures évoluent pour accompagner aussi les petites entreprises », insiste Maxime Toubart.

Le syndicat demande également un soutien accru à l’œnotourisme, désormais éligible aux aides dans la future PAC Vin, ainsi qu’au maintien – voire une augmentation – des budgets de promotion européens, menacés par les débats de santé publique qui demandent l’exclusion de l’alcool. « Très clairement, on a besoin de ces budgets pour être présents sur les marchés. »

Dans ce paysage contrasté, la Champagne démontre une fois encore la robustesse de son organisation interprofessionnelle, capable d’ajuster les volumes pour préserver l’équilibre entre marché et production, tout en défendant sur la scène internationale ses intérêts commerciaux et ses indications géographiques. Mais sa dépendance à quelques marchés clés, conjuguée à la complexité administrative européenne et à un contexte mondial incertain, rappelle combien la vigilance, la diplomatie économique et l’innovation commerciale sont devenues indissociables de la qualité des vins.

Articles liés