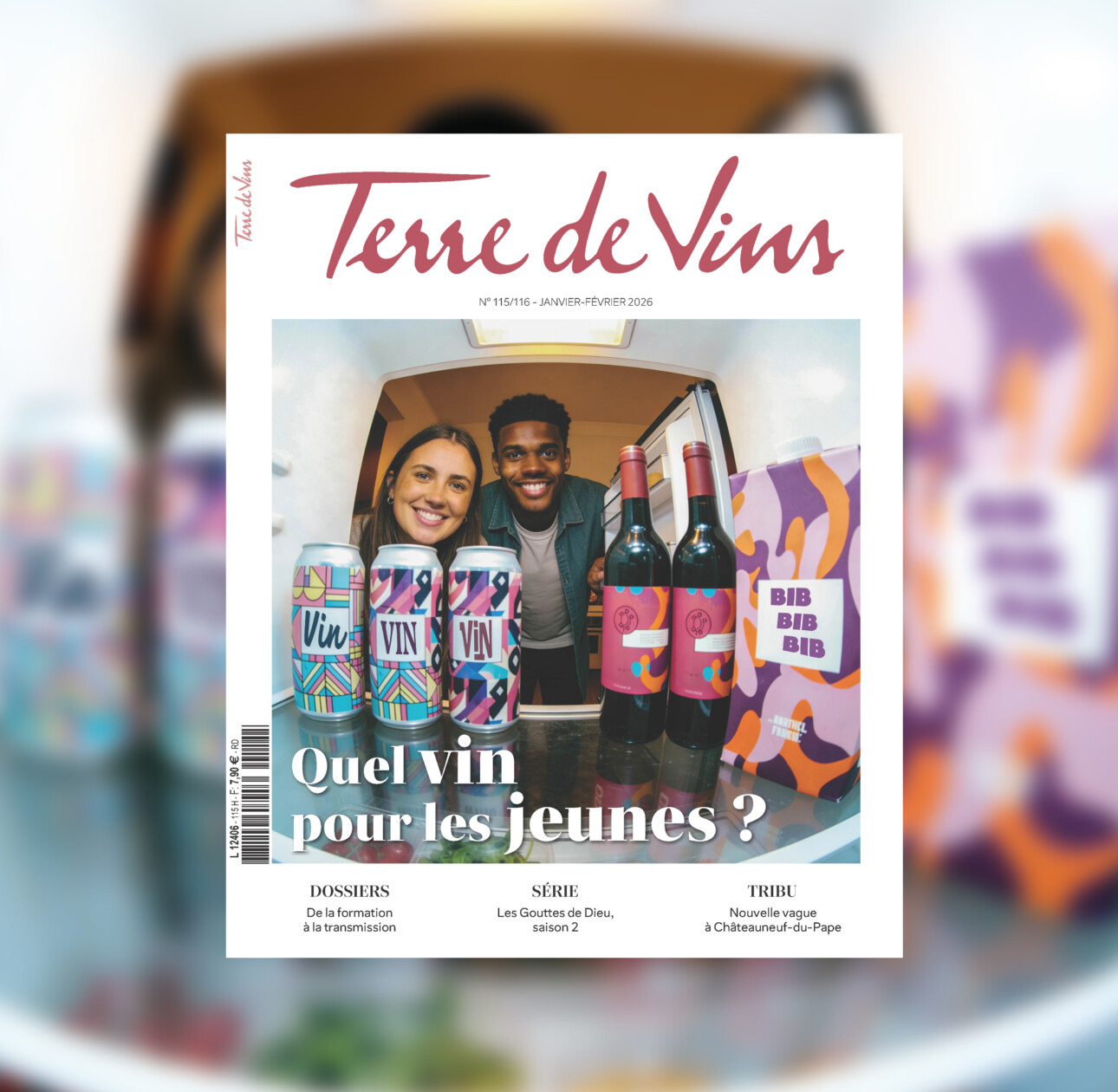

Mercredi 28 Janvier 2026

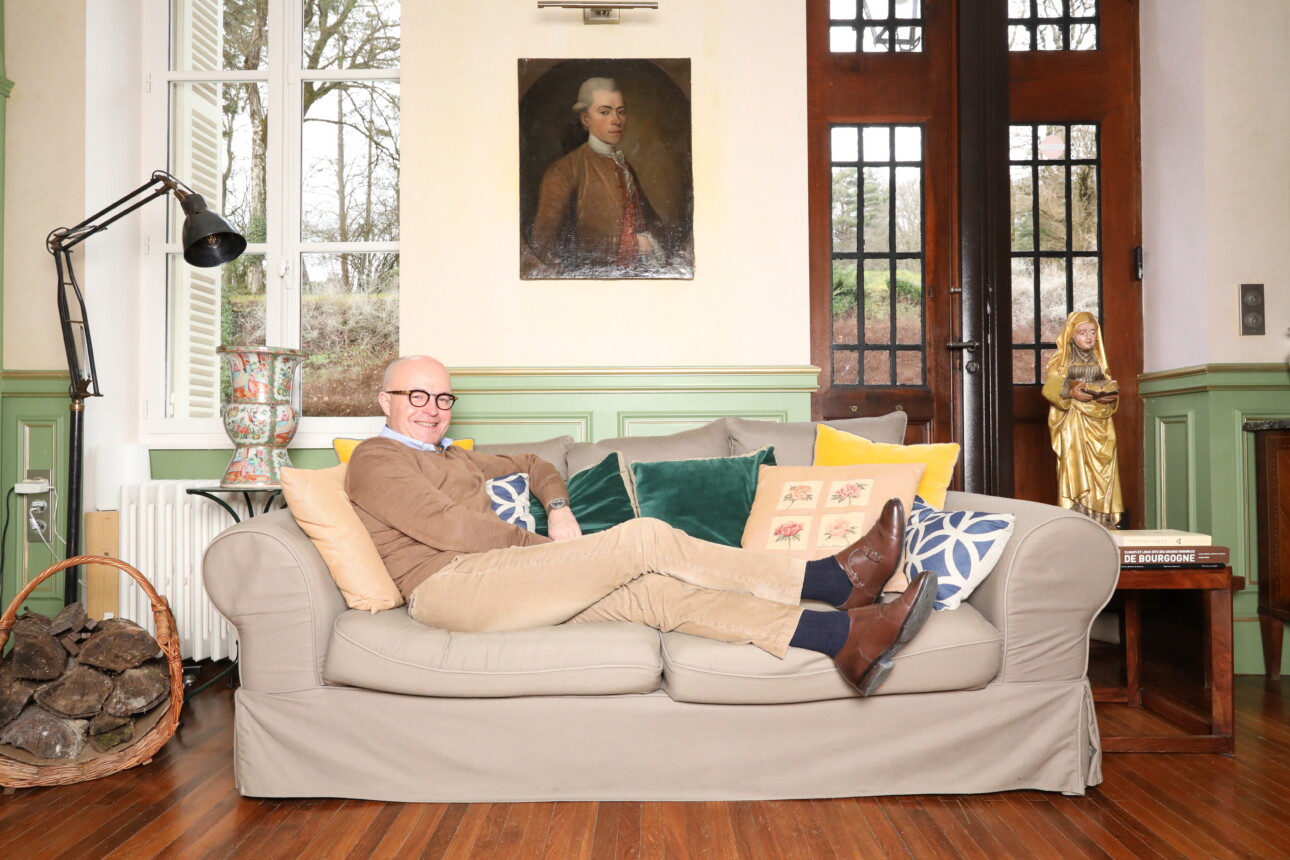

Portrait de Laurent Delaunay de la Maison Edouard Delaunay en Bourgogne et Président du BIVB © Aurélio Rodriguez

Auteur

Date

29.07.2025

Partager

Lorsque nos interlocuteurs passent "Sur le divin", ils livrent au magazine Terre de Vins des confidences et des réflexions qui résonnent jusque dans leurs vins et leur conduite de la vigne. Ici Laurent Delaunay nous confie les clefs de son parcours, de la marque "Les Jamelles" au retour réussi en Bourgogne.

Enfant, Laurent Delaunay habitait juste au-dessus de la cuverie de la maison de négoce bourguignonne fondée par son arrière-grand-père, Edouard Delaunay. Dès son plus jeune âge, il est ainsi bercé par le bruit des maillets sur les tonneaux et les conversations de ses oncles (12 enfants à la génération de son père) qui tournent toutes autour du vin. Amoureux de la vie au grand air, il s’identifie aux héros d’Henri Vincenot, l’auteur du « Pape des escargots », dont les aventures ont pour toile de fond cette Bourgogne profonde et paysanne. D’où son choix de se tourner d’abord vers la vigne en suivant un BTS viti-œno. Un diplôme d’œnologue lui a ensuite permis d’aller plus loin, notamment grâce à un stage dans la Nappa Valley où il découvre des vignerons qui expérimentent tous azimuts, à une époque où la Bourgogne se repose un peu sur ses lauriers. Pendant son service militaire, il apprend que son cousin, destiné à reprendre la direction du négoce familial, a préféré suivre une autre voie. Il doit donc compléter son bagage et rentre à l’ESSEC. En 1989, il rejoint enfin la maison, qu’il est contraint de vendre en 1993. Il part alors pour le Languedoc, où il connaît avec son épouse une success-story en créant Les Jamelles, une maison centrée sur les vins de cépages. En 2017, coup de théâtre, il rachète la maison familiale. Aujourd’hui coprésident de l’interprofession bourguigonne, il revient sur son parcours et les challenges que doit relever la Bourgogne.

À peine avez-vous rejoint la maison familiale, que très vite vous êtes contraint à vendre, que s’est-il passé ?

Dès les premiers mois, j’ai remarqué que mon père était fatigué et ne prenait pas toujours des décisions rationnelles. On lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer. Mon épouse et moi-même avons alors passé beaucoup de temps avec lui, tant qu’il en était encore capable, pour comprendre ses assemblages. À cela s’est ajoutée la crise de la Guerre du Golfe. Clairement, je n’avais pas encore l’expérience pour gérer la maison et la famille a préféré vendre. Après ces premières années éprouvantes, nous avons eu envie de voir autre chose et nous sommes partis dans le Languedoc.

Pourquoi ce vignoble plutôt qu’un autre ?

Tout le monde pensait à l’époque que le Languedoc pouvait devenir la nouvelle Californie. C’était l’émergence en France des vins de cépages, une approche typique des vignobles du Nouveau Monde, par opposition aux vins d’appellation. On arrachait les cépages méditerranéens pour planter des cépages dits internationaux comme le pinot noir, le chardonnay, etc. Mais l’avantage, c’est que tous ces cépages étaient en réalité français, et la provenance française ajoutait une aura supplémentaire. Nous sommes allés voir des vignerons, des coopératives, pour leur acheter des raisins ou des vins et nous avons trouvé un importateur américain qui a cru à notre projet. Nous avons commencé tout petit et grandi lentement, ce qui nous a permis de passer entre les gouttes des crises. D’autres groupes importants, bordelais, californiens ou australiens, ont eu au contraire d’emblée de grandes ambitions. Leur erreur a souvent été de se croire en terrain conquis et d’appliquer directement leurs propres méthodes sans écouter les locaux et sans prendre en compte leur expérience… Aujourd’hui, Les Jamelles représente 6 millions de cols vendus chaque année, exclusivement chez les cavistes et les restaurateurs, avec 23 références, dont certaines uniques dans la région.

En parallèle, vous avez lancé là-bas une autre maison, Abbotts et Delaunay. Quand on regarde sa structure, on se dit qu’elle est un peu calquée sur les maisons de négoce bourguignonne.

Comme les négociants bourguignons, une partie de l’approvisionnement est issu d’un domaine en propre, qui en constitue le cœur, l’origine. Le style des vins aussi est proche, davantage sur l’élégance. Quant à la démarche parcellaire, elle ressemble à celle des « climats ». Nous avons en effet voulu identifier une large gamme de terroirs qui ont une vraie personnalité. Tout s’articule autour de deux domaines, l’un à Limoux pour les chardonnays, sur des coteaux argilo-calcaires d’altitude et un en Corbières, sur un terroir plus méditerranéen mais qui reste frais. S’ajoutent ensuite quelques achats sur des choses pointues et à forte identité.

En 2006, c’est la fin de l’exil, vous revenez en Bourgogne…

Un ami de mon père avait créé en Bourgogne un négoce à la bordelaise : Domaines et Vins de Propriété. Sans intervenir sur l’élevage et le style des vins, et en conservant leurs marques, il commercialisait une douzaine de petits domaines. Prenant sa retraite, il m’a proposé de racheter cette structure qui correspondait bien aux besoins des vignerons bourguignons dont les exploitations sont en général trop petites pour prendre en charge de manière efficace cette dimension. Aujourd’hui, nous travaillons avec 250 domaines.

En 2017, vous rachetez la maison familiale, comment y êtes-vous parvenu ?

Le destin a voulu que je me retrouve dans le même restaurant où déjeunait M. Boisset. Edouard Delaunay était de moins en moins mis en avant. Le portefeuille de marques du groupe s’étant étoffé, ils avaient dû en prioriser certaines plutôt que d’autres. Je lui ai demandé s’il accepterait de me revendre la maison. Ce n’était pas dans sa politique, mais par amitié il a accepté. J’ai récupéré la marque et la cuverie sans les vignes et les approvisionnements.

Repartir d’une page blanche, est-ce que cela n’a pas été justement l’une des clefs de votre succès pour Edouard Delaunay ?

Vous avez raison. Plutôt que de faire vivoter un gros paquebot, difficile à manœuvrer et synonyme de beaucoup d’inertie, j’avais l’opportunité de me positionner tout de suite là où je voulais, en l’occurrence le très haut de gamme, en me limitant à une zone qui s’étend du sud de la Côte de Beaune au nord de la Côte de Nuits, quitte à être parfois sur des volumes très restreints. Mon modèle était celui des petites maisons de champagne comme Lenoble ou Leclerc-Briant. J’avais aussi été frappé par l’exemple de Moreau dans la maroquinerie, une marque abandonnée, qui a réussi à renaître de ses cendres en jouant la carte de la rareté. Ma société consacrée aux petits domaines m’a permis de trouver plus facilement des approvisionnements. Beaucoup de vignerons et d’amis de la famille ont été enthousiasmés par ce revirement de l’histoire. Certains, qui n’avaient pas l’habitude de vendre du raisin, m’en ont mis de côté par pure solidarité, pour m’aider à démarrer.

L’originalité de votre maison, c’est aussi d’avoir mis en avant les Hauts de Côte…

Les Hauts de Côte me passionnent. J’y ai grandi. Ils se situent 150 mètres plus haut, avec des îlots de vignes disséminés dans les endroits les mieux exposés entourés d’une nature très riche en biodiversité. Avec le réchauffement climatique, je pense qu’ils représentent l’avenir.

En 2024, toutes les régions viticoles françaises ont connu un net recul, sauf la Bourgogne, pourquoi ?

2021 a été un tout petit millésime en volume et les prix se sont envolés. Si bien que les ventes en 2022 et 2023 ont été moins bonnes, accentuées par l’inflation. Les vendanges 2022 et 2023 ont été plus volumiques, ce qui a permis aux prix en 2024, au moins sur la partie entrée de gamme, de revenir à des niveaux raisonnables. Cette baisse résulte aussi de décisions courageuses de la part des négociants, qui sentant les réticences des consommateurs, ont fait le choix de pratiquer des prix plus abordables alors même qu’ils avaient acheté parfois très cher leur raisin. C’est cette réduction assumée des prix, conjuguée à une croissance des volumes disponibles, qui explique ce regain des ventes à contre-courant de ce que connaissent les autres régions. Les chiffres de 2024 prouvent ainsi que l’appétence pour les vins de Bourgogne est toujours là, même si désormais, on voit bien qu’il y a un plafond de prix au-dessus duquel il ne faut pas aller. Après des hausses tarifaires pendant vingt ans, nous arrivons sur un plateau sur lequel nous devrions rester plusieurs années.

Quels sont les marchés d’avenir pour la Bourgogne ?

Nous sommes déjà presque partout. Mais je crois beaucoup au marché chinois. Pour les vins français, il y a eu là-bas un premier engouement puis une chute brutale. Probablement parce qu’on n’y a pas expédié nos meilleurs vins. Le style bourguignon basé sur l’acidité attirait sans doute moins spontanément les Chinois, qui cherchaient des vins plus mûrs, d’où le succès dans un premier temps des vins de Bordeaux. Pourtant, depuis quatre ans, la Bourgogne vend beaucoup en Chine. Pour l’instant, cela ne touche qu’un milieu limité et privilégié de gens éduqués. Mais je pense justement que c’est un marché sur lequel on peut construire, parce que ce qui les intéressent dans notre vin, c’est d’abord la partie culturelle.

Le réchauffement climatique risque-t-il de mettre en danger le modèle bourguignon ?

Dans les années 1970, le raisin n’était mûr que deux années sur dix. L’impact a donc d’abord été positif. Mais il est vrai ces cinq dernières années, le dérèglement climatique a abouti à des variations de récolte importantes en termes de volumes d’une année sur l’autre, de l’ordre de 30 à 45 %. Une des réponses est d’encourager la constitution de stocks pour lisser les cours, en créant des systèmes de réserve interprofessionnelle. La recherche collective joue aussi un rôle. Aujourd’hui, dans les lignées de pinot noir identifiées, on a un mois d’écart entre les dates de vendanges, donc de quoi contourner le problème du débourrement précoce face au gel de printemps. Sur les 70 projets de R&D que suit l’interprofession, les deux tiers sont liés au réchauffement. Il existe aussi des adaptations empiriques comme le retour de la vendange entière qui permet d’avoir moins d’alcool et plus de fraîcheur.

Lorsque l’on regarde les habillages bourguignons qui n’ont pas changé depuis soixante-dix ans, est-ce que vous ne craignez pas une ringardisation de vos produits ?

Il faut nuancer. Allez voir ce que font les jeunes vignerons indépendants. Lorsque vous êtes une grande maison statutaire, il est moins évident de faire évoluer l’habillage, vous prenez plus de risques. Quand j’ai relancé Edouard Delaunay, j’ai ainsi voulu faire quelque chose d’à la fois intemporel et haut de couture, en restant traditionnel. Mais en 2024, nous avons aussi créé une nouvelle marque, Laurent Delaunay. Le projet est venu d’une réflexion poussée par nos importateurs en Angleterre et en Australie qui observaient depuis quatre ans une demande de la part de beaucoup de consommateurs pour des vins de Bourgogne accessibles dans tous les sens du terme, que ce soit le prix, mais aussi le goût, le style et le packaging. Ils nous ont encouragés à aller vers des appellations davantage sur la partie régionale, d’un bon rapport qualité-prix, qui permettraient de répondre de manière plus volumique aux attentes de consommateurs plus jeunes. Les vins sont moins marqués par l’élevage, plus fruités et vinifiés en général en cuve inox pour garder la fraîcheur. Nous avons choisi un habillage rétro moderne, en réinterprétant la toile de Jouy, pour se rattacher de manière subliminale à la tradition française et en même temps à des stylistes très contemporains dont beaucoup ont joué avec ce produit, en créant des sacs à main, des baskets en toile de Jouy… On a confié cela à une agence australienne, parce que ce que l’on voulait, c’est la France dans l’œil d’un consommateur international.

Quelle est la différence entre un bon négociant et un mauvais négociant ?

Un bon négociant doit chercher à proposer des vins correspondant aux attentes des consommateurs, mais sans trahir l’identité de sa région. Tout cela pour arriver à ce que les Anglais appellent « over-deliver », c’est-à-dire procurer au consommateur le sentiment qu’il a reçu davantage que ce qu’il a investi, même si ce prix est élevé. Le défaut des Français est souvent de ne pas tenir assez compte des consommateurs et d’avoir cette arrogance de dire, si vous n’aimez pas notre produit, on va vous éduquer.

Articles liés