Dimanche 1er Mars 2026

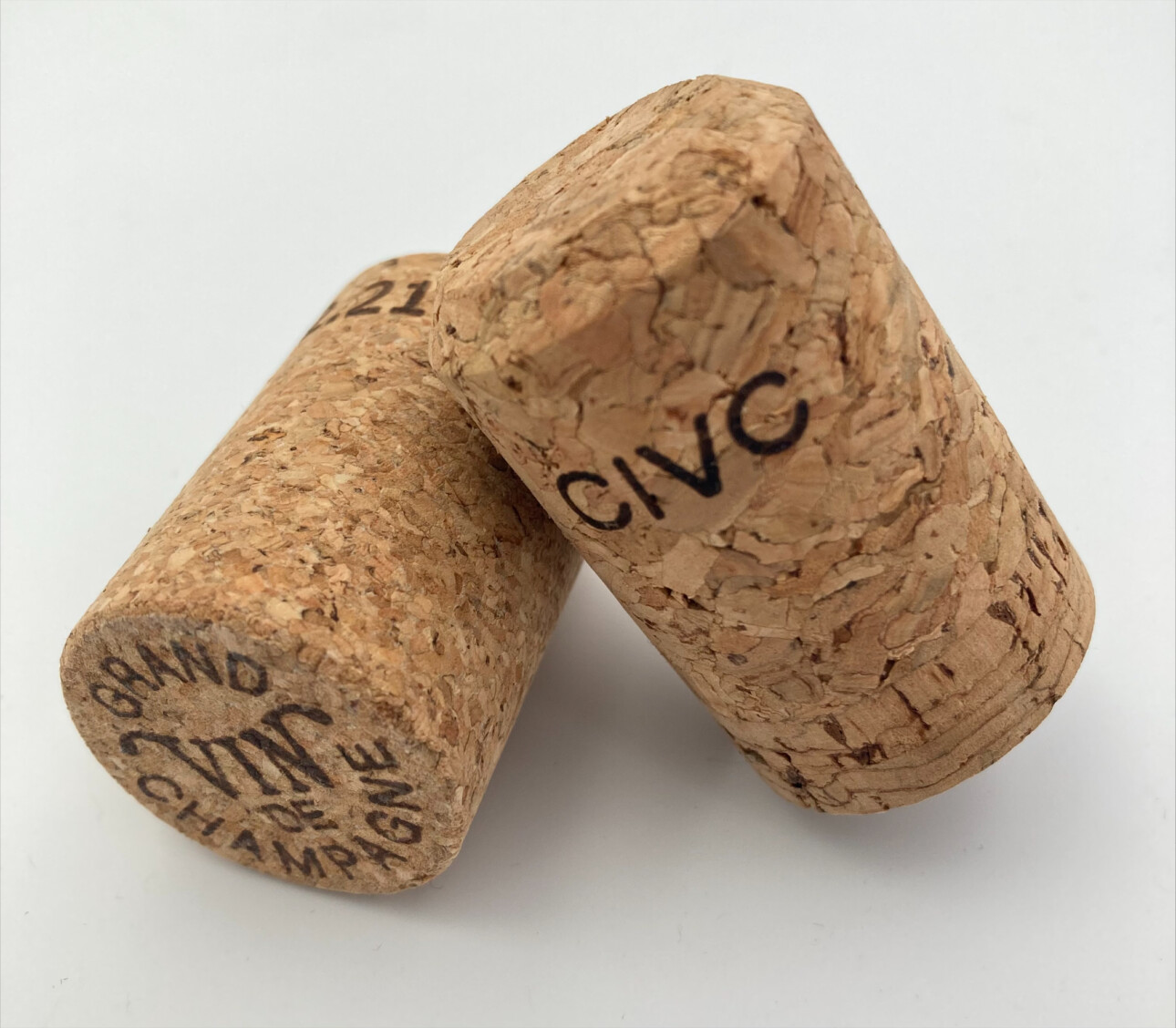

Bouchons de champagne

Auteur

Date

08.07.2025

Partager

Produire des bouchons « inertés », c’est-à-dire vidés de tout oxygène, permet d’éviter le phénomène de désorption, ce relarguage important d’oxygène dans le vin lorsque le bouchon est comprimé au moment du bouchage, participant à une évolution plus rapide du vin. Le Comité Champagne en avait déjà démontré la faisabilité. Mais certains doutaient de la possibilité d’industrialiser ce processus. Les équipes techniques du Comité Champagne, en collaboration avec le fabricant italien GAI Machine, spécialiste de l’embouteillage, dévoilent une nouvelle méthode plus simple et plus rapide qui ouvre la voie à un usage à grande échelle.

Lorsque l’on élabore du champagne, il y a deux bouchages. Le premier a lieu au moment du tirage en bouteille. On utilise alors souvent une capsule métallique ce qui évite le phénomène de désorption. Et si on utilise un bouchon de liège, l’oxygène libéré par désorption, est mangé par les levures qui travaillent à la seconde fermentation. La désorption pose en réalité problème surtout lors du second bouchage. Celui-ci a lieu juste après le dégorgement qui sert à l’évacuation des lies (le dépôt de levures mortes). Il provoque alors un choc oxydatif très important. En effet, 80 % de l’oxygène transmis au vin dans les deux ans qui suivent provient de la désorption. Elle est de l’ordre de deux à trois mg en 100 jours seulement. C’est donc un apport massif et brutal, alors que la capacité du vin à consommer l’oxygène à ce stade est faible et lente. Il va susciter une oxydation plus rapide du vin, voire alimenter des levures d’altération qui pourront provoquer des goûts déviants, surtout si le vin n’a pas été sulfité.

La question posée par le Comité Champagne était de savoir si on pouvait supprimer ou réduire cette désorption et ce choc oxydatif. Il y a deux ans, il avait apporté un premier élément de réponse en montrant en laboratoire qu’il était possible d’inerter les bouchons en saturant l’air d’azote. Le process était cependant particulièrement long, de l’ordre de trois mois, et consommait beaucoup d’azote. Deux paramètres qui le rendaient difficile à industrialiser. Le Comité Champagne a donc entrepris de nouvelles recherches en partant d’un cahier des charges exigeant pour optimiser cet inertage. Le premier critère était de pouvoir traiter des bouchons finis, sans abimer le marquage et le traitement de surface. Le second était de ne pas impacter la qualité et les propriétés mécaniques du bouchon. Le troisième était bien-sûr de réduire ou supprimer la désorption dans un délai plus court.

La machine infernale du bouchon : un prototype pour élaborer des recettes d’inertage

En s’associant avec le fabriquant de machines d’embouteillage italien GAI, le Comité Champagne a construit un prototype de machine pour trouver la recette idéale. Benoît Villedey, responsable du service ingénierie, process et innovations, explique : « Cette machine innovante permet de gérer quatre paramètres : la pression d’azote, la température de traitement, la durée du traitement et, en mode exploratoire, le traitement sous vide. On a travaillé sur des recettes plurifactorielles pour déterminer un processus optimal en effectuant à chaque fois un grand nombre de contrôles afin de vérifier la conformité au cahier des charges que nous nous étions fixés. »

Grâce à cet outil, le Comité Champagne a effectivement réussi à mettre au point une recette simple, économique et facile d’emploi grâce à un traitement sous vide à 35 degrés capable en 20 jours d’inerter totalement les bouchons « On a préféré la mise sous vide à la mise sous pression, car quand on met les bouchons sous pression d’azote, la pression va déformer les bouchons et donc les dégrader. Cela permet aussi de réduire considérablement la consommation d’azote. » L’augmentation de la température accélère quant à elle le transfert d’oxygène. "A 35°C l’échange gazeux s’effectue 3 à 4 fois plus rapidement qu’à 20°C. Cela permet d’obtenir des bouchons inertés très rapidement. Nous avons veillé par ailleurs à ce que ces conditions d’utilisation « hors normes », puisque les bouchonniers recommandent à leurs acheteurs de ne pas les entreposer à des températures dépassant 25 degrés, n’impactent pas négativement les qualités du liège. »

Un inertage partiel réalisé en trois jours seulement

Pour ceux qui trouveraient ce délai encore trop long, les techniciens proposent une alternative : un traitement en trois jours pour les bouchons micro-agglomérés et en six jours pour les bouchons traditionnels (bouchons composites agglomérés avec des rondelles en liège plein) qui permet déjà de réduire de plus de moitié la quantité d’oxygène présente dans le bouchon, car celle-ci ne diminue pas de façon linéaire. « On le vulgarise en disant qu’il est plus facile de traiter la périphérie du bouchon, que le cœur du bouchon » Cela représente donc quasiment 2 mg d’oxygène par litre en moins dans le vin, ce qui est déjà énorme lorsque l’on sait le mal que se donnent les œnologues pour réduire d’autant l’exposition à l’oxygène de leurs vins au cours du process de vinification.

Une fois que les bouchons sont sortis à l’air libre, ils peuvent être utilisés pendant environ six heures, avant que la « respiration » du liège ne réintègre trop d’oxygène. Cela nécessitera pour les fournisseurs et distributeurs de proposer une solution complémentaire de stockage et de transport des bouchons inertés pour garantir un niveau de désorption faible à l’élaborateur. A moins que les maisons ne se dotent elles-mêmes de machines pour inerter leurs bouchons sur le lieu même du bouchage.

Il faut savoir enfin que le process pourrait être encore accéléré. Car l’innovation proposée par le Comité Champagne utilise le vide grossier à une pression de l’ordre de 100 mbar. Il est probable que l’utilisation d’un vide plus poussé puisse encore accélérer le procédé.

Des gains significatifs pour la qualité des vins et le renforcement de leur capacité de garde

Pour Benoît Villedey, les améliorations sur le profil des vins seront loin d’être anecdotiques. « Les dégustations à l’aveugle font ressortir dès six mois une différence positive pour les bouchons inertés ». On sera aussi en mesure de garantir davantage l’homogénéité sensorielle intra cuvée. On s’aperçoit en effet que d’un bouchon à l’autre du même lot, la quantité d’oxygène renfermée et donc relarguée n’est pas la même. En inertant les bouchons, on réduit cet écart, si bien que les caractéristiques du vin seront plus constantes entre les différentes bouteilles. Quand on sait toute l’importance que les grandes marques accordent à l’identité du style, l’argument ne manque pas de poids…

Le troisième avantage, c’est qu’en réduisant l’oxydation, on renforce la capacité de garde du vin. Ainsi, à l’heure où beaucoup de vignerons et maisons travaillent à la restauration de leurs oenothèques, les bouchons inertés pourraient être un outil très intéressant. Il n'est pas rare que les bouchons de vieux millésimes soient endommagés et doivent être remplacés. Or, ces vieux vins sont particulièrement fragiles et souffrent encore plus de ce nouveau choc oxydatif qu’on leur impose. Ajoutons que pour permettre de longues gardes, l’usage est de mettre dans la liqueur d’expédition des antioxydants comme les sulfites et l’acide ascorbique. Les bouchons inertés pourraient permettre d’en réduire la quantité voire de s’en passer.

Enfin, dernier bénéfice, on obtient une conduite du vieillissement en parfaite continuité entre le stade sur lattes et le stade dosé, prêt à être expédié. Pendant le vieillissement sur lie, on choisit pour maîtriser le profil du vin des capsules plus ou moins perméables, désormais, pendant la seconde phase, celle du vieillissement une fois dégorgé, le choix d’un bouchon plus ou moins perméable retrouvera lui aussi tout son sens et pourra être inscrit dans la même linéarité. Il était en effet un peu absurde de la part des bouchonniers de vouloir valoriser la plus ou moins grande perméabilité de leurs bouchons d’expédition, alors même que ce problème de la désorption n'avait pas été réglé. En effet, les perméabilités de bouchon sont comprises entre 0,2 mg et 0,8 mg par bouteille et par an, ce qui ne représente presque rien par rapport aux 2 à 3mg de relargage de la désorption qui s’effectue dans les 3 mois après le bouchage. « Rappelons l’ordre des priorités pour l’élaborateur qui s’inscrit dans une vinification de précision et de maitrise de l’oxygène à l’étape finale du dégorgement : il doit d’abord mettre en œuvre le jetting, cette goutte de solution œnologique qui est ajoutée au moment du dégorgement pour faire mousser le vin et qui chasse ainsi l’oxygène du col. Cela peut représenter jusqu’à 7 mg d’oxygène en moins. Puis s’intéresser à l’inertage du bouchon qui réduit sa désorption et enfin, en tout dernier lieu, il mènera une réflexion sur la perméabilité du bouchon.»

Articles liés