Mardi 24 Février 2026

Milléime bio ©F.Hermine

Auteur

Date

25.11.2025

Partager

L'étude ObSoCo (Observatoire Société et Consommation) met pour la première fois en exergue, dans le cadre de Millésime Bio dont la prochaine édition se tiendra du 26 au 28 janvier 2026, la forte attractivité des vins bios auprès des jeunes. Leur image positive tient dans leur alignement clair entre attentes sociétales et pratiques agricoles. Reste à la filière à sécuriser, expliquer et valoriser son modèle.

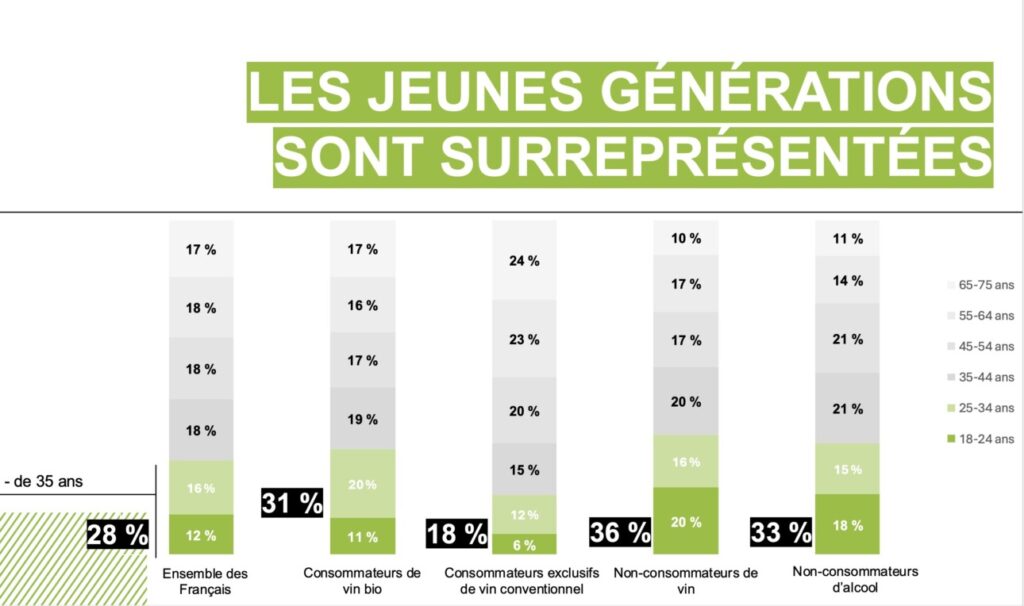

Environnement, plaisir et découverte, des mots clés souvent associés aux vins bios. Mais qu'en est-il réellement de leur perception ? Chez leurs adeptes ? Du côté des amateurs de vins conventionnels ? Pour mieux comprendre les moteurs de la demande, l'ObSoCo (Observatoire Société et Consommation) s'est penché sur le sujet dans une étude réalisée en septembre 2025 auprès de 2 500 personnes. Elle montre que 69 % des Français consomment du vin, dont 32 % du vin bio occasionnellement et 7 % régulièrement. Les jeunes y sont sur-représentés : 28 % des consommateurs de vin en général, mais 31 % des consommateurs de vin bio. Ils sont en même temps plus nombreux à ne pas boire de vin (36 % contre 28 % en population générale). Leur rapport au vin bio se structure autour de la naturalité, la découverte, le terroir et le plaisir. Sur ce dernier point, l’écart est saisissant : 84 % des amateurs de vin bio associent celui-ci au plaisir, contre 61 % des consommateurs de vin uniquement conventionnel. L'écart est similaire sur les dimensions 'festive' et 'partage'.

La qualité alimentaire est un autre marqueur puissant. 52 % des Français déclarent privilégier la qualité plutôt que de trop regarder le prix. Cette proportion grimpe à 62 % chez les consommateurs de vin bio. Pour eux, un produit alimentaire de qualité est d’abord un produit sûr pour la santé (critère partagé avec les consommateurs conventionnels), mais il a aussi bon au goût tout en étant respectueux de l’environnement. Sur ce dernier critère, l’écart est majeur : 30 % des amateurs de vins bios les associent au respect environnemental, contre seulement 18 % des consommateurs de vin conventionnel. Ils valorisent également davantage la juste rémunération des producteurs (23 % vs 18 % ). Leur conception de la qualité est davantage multidimensionnelle.

Protéger sa santé et l'environnement

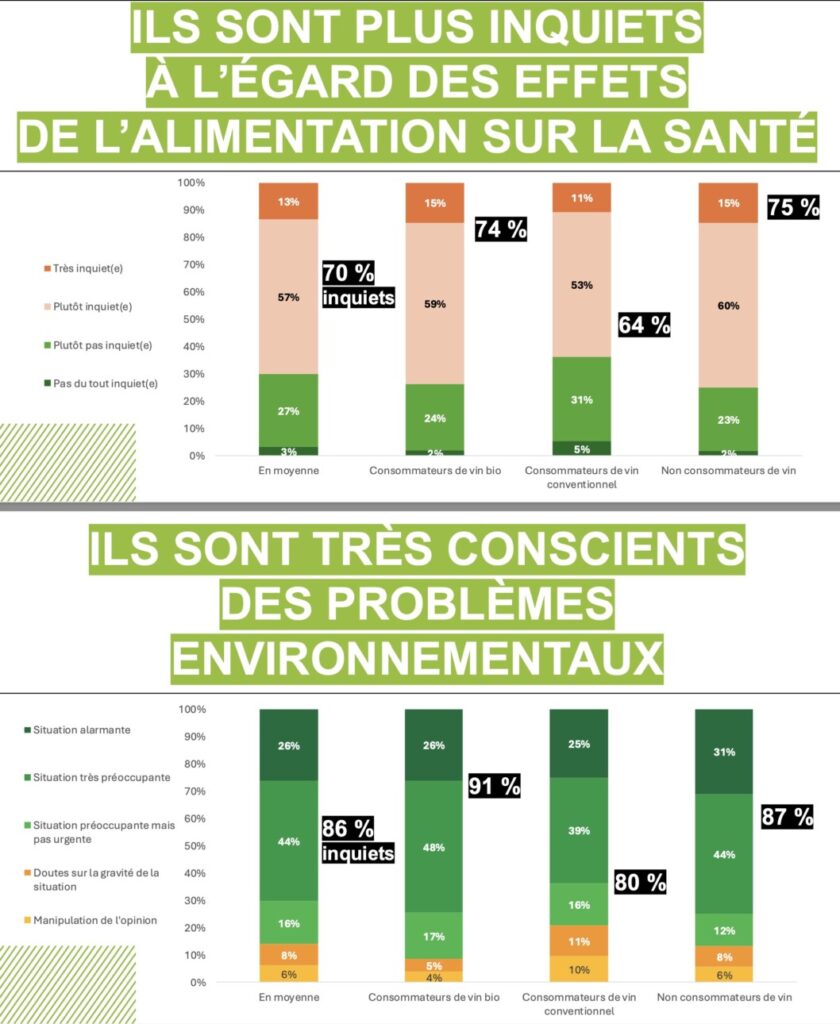

Les consommateurs de vin bio témoignent aussi d’une plus forte inquiétude à propos des effets de l’alimentation sur la santé : 74 % contre 70 % en moyenne. Ils sont plus sensibles aux enjeux environnementaux et plus enclins à intégrer ces préoccupations dans leurs choix alimentaires : 54 % disent le faire régulièrement, contre 46 % en moyenne. « Ils ont plutôt une bonne image de l'agriculture bio, et plus largement une confiance plus développée à la fois dans les labels et les normes mais aussi dans les experts scientifiques », détaille Agnès Crozet, directrice générale adjointe de l'observatoire.

Chez les consommateurs réguliers de bio, près de trois quarts estiment qu’il est de meilleure qualité que le vin conventionnel, les deux tiers pensent qu’il a meilleur goût et deux tiers lui confèrent un bon rapport qualité-prix. Ils sont également davantage ouverts au no-low. « Du côté des non-consommateurs de vin bio, les perceptions sont plus contrastées. Si 53 % reconnaissent que le vin bio est respectueux de l’environnement, 13 % le jugent plus néfaste et 34 % restent neutres. Ils sont très partagés sur le goût, ce qui est logique puisqu'ils ne sont pas consommateurs, et beaucoup le perçoivent comme un « vin d’initiés ». Près de 6 sur 10 le jugent même cher et difficile d’accès ». On peut néanmoins s'accorder sur un socle consensuel autour des bénéfices environnementaux du vin bio, la meilleure protection de l’environnement, de la biodiversité, de la santé des vignerons et de la qualité de l’eau, malgré un déficit de connaissances et de confiance autour du goût et du prix.

Activer des leviers stratégiques

L’étude identifie quelques leviers stratégiques pour accélérer la conversion des consommateurs : accroître la visibilité des vins bio en linéaires et sur les cartes des restaurants, valoriser leurs qualités pour l'environnement, rassurer sur le rapport qualité-prix en montrant la diversité des gammes et des tarifs. Pour les 35 % qui consomment déjà régulièrement du bio, l’enjeu est d’élargir l’offre et d'affirmer plus fortement le plaisir et la qualité gustative des vins bio pour encourager la découverte.

Pour la filière, ces résultats confirment l'image très positive, associée à la protection de l’environnement et à la naturalité du label AB, « un capital à préserver et à développer, notamment en intensifiant la communication sur les pratiques et les bénéfices de l’agriculture biologique » précise Julien Franclet, président de SudVinBio. L'association s’investit d'ailleurs dans des plans régionaux comme « l’Occitanie, c'est bio », déclinaison locale de « La France, c'est bio », ainsi que dans la Fête du Vin Bio, événement grand public qui sera organisé en juin 2026 dans les restaurants et cavistes de Toulouse et Montpellier, en pleine semaine du bio.

Un marché paradoxal

L’état de la production du vin bio en France en 2024 reflète un paradoxe structurel : jamais le vignoble certifié n’a été aussi vaste, jamais la reconnaissance sociale et environnementale du label AB n’a été aussi forte, mais jamais les tensions économiques et techniques n’ont pesé avec autant d’intensité sur les producteurs. En 2024, la France compte près de 142 000 hectares de vignes certifiées biologiques, soit sept fois plus qu’en 2010, dont plus de 55 000 hectares en Occitanie, représentant 21 % de son vignoble. Cette dynamique de long terme atteste de la progression interrompue depuis plus de dix ans des surfaces et du nombre de producteurs même si les conversions accusent un net ralentissement : 22 700 hectares en 2024 (+7,6 %) contre 68 784 en 2021, 59 368 en 2022, et 39 475 en 2023.

Cette inflexion n’est pas conjoncturelle mais structurelle, liée en particulier à l'utilisation du cuivre, un enjeu majeur du devenir de la viticulture biologique. Sans cuivre, les vignerons bio se trouvent dans une « impasse technique ». Les demandes portées par SudVinBio sont claires : sanctuariser l’usage du cuivre tant qu’aucune alternative viable, techniquement et économiquement, n’est disponible. La filière travaille d'ailleurs avec l'Itab (Institut de l'Agriculture et de l'Alimentation Biologiques) à identifier des substituts ou des itinéraires culturaux permettant d’en réduire significativement l’usage. Mais dans un contexte où 40 % des candidats à l’installation souhaitent se lancer directement en bio, interdire un outil technique sans solution de remplacement revient à condamner à la faillite les nouvelles installations comme une partie des exploitations existantes. Le risque est double : freiner les conversions et générer des retrour au conventionnel. Selon Jeanne Fabre, présidente de Millésime Bio, « près d'un tiers des sorties du bio résultent actuellement d’arrêts d’activité, de départs à la retraite ou de faillites, le reste étant dû à des transmissions ou des reprises avec retour au conventionnel ».

Les accords de durabilité sur la table

Face à ce risque d’érosion et au besoin de sécuriser les revenus, la profession place de forts espoirs dans les nouveaux accords de durabilité. Validés par l’Union européenne, ils instaurent une approche verticale : producteurs, caves particulières, coopératives, négociants et grande distribution doivent se réunir autour d’une même table pour négocier en transparence. L'objectif est de fixer des coûts de production (déjà validés par la filière), et de rediscuter la place du vin bio dans les rayons en définissant des prix permettant aux agriculteurs de vivre avec une transparence des marges. Julien Franclet souligne que « la méthode pourrait s’inspirer de celle du lait avec « C’est qui le patron ? ». Elle permet de sensibiliser le consommateur à la juste rémunération. La grande distribution, un maillon vital pour les coopératives et le négoce dont plus de 20 % des ventes passent par ce canal, doit aider les producteurs à se maintenir sinon elle perdra en disponibilités de volumes. C'est donc aussi son intérêt d'une viabilité économique pour sourcer ».

Tous les circuits en hausse sauf la GD

Sur le plan économique, le marché du vin bio en 2024 atteint 2,86 millions d’hectolitres (+7 % ), pour un chiffre d’affaires de près de 1,7 milliard d’euros (+7 % ). Une progression de 50 % en 6 ans (1 milliard en 2018. Les caves particulières représentent 1,2 milliard (+6 % ) et le couple coopératives-négoce près de 500 millions (+8 % ). Cependant, cette croissance reste inférieure au rythme des conversions, générant une tension structurelle : une augmentation de l’offre plus rapide que celle de la demande. Les circuits de distribution évoluent de manière contrastée : forte progression des cavistes (+13 % ), du CHR (+12 % ), de l’export (+10 % ), et de la vente directe (+10 % ). En revanche, la grande distribution recule nettement (-8 % ), alors même qu’elle reste un débouché crucial en volume (12 % des ventes) et en valeur (7 % ) . Les magasins spécialisés, autrefois moteurs du bio alimentaire, n’enregistrent qu’un maigre +2 % (3 % de part de marché). Le cœur de marché se décentre donc vers la vente directe, l’export et les circuits qualitatifs, ce qui renforce l’enjeu de revalorisation et de visibilité en GMS.

Articles liés