Vendredi 16 Janvier 2026

Séverine Frerson, chef de caves de Perrier-Jouët, D.R.

Auteur

Date

13.05.2025

Partager

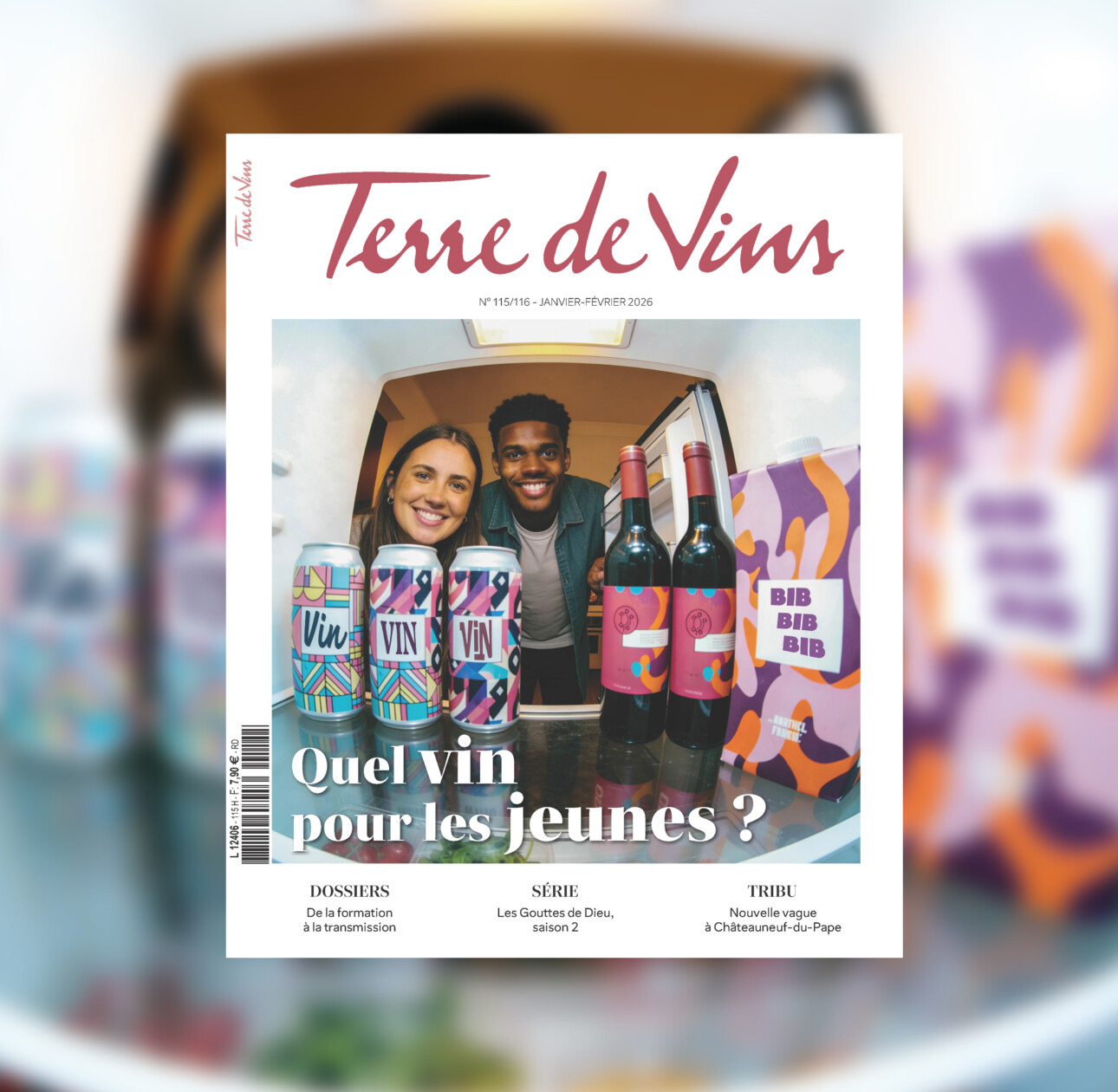

2024 a été un millésime gagné de haute lutte, qui s’est joué sur le fil. Mais lorsqu’on déguste aujourd’hui les vins clairs, quel bonheur de retrouver sur cette année fraîche toute la diversité d’expressions dont est capable la Champagne, par opposition aux années chaudes où la surmaturité a tôt fait de gommer l’identité des crus. Chez Perrier-Jouët, c’est aussi un millésime expérimental, au cours duquel la nouvelle microcuverie a permis de tester l’intérêt organoleptique de la viticulture régénératrice. On a pu également mesurer l’apport du nouveau chai et de ses foudres en bois, un outil paradoxal pour des vins qui misent tout sur leur expression florale et la délicatesse…

Pour Séverine Frerson, chef de caves de la Maison, l’avantage des vins clairs de ce millésime 2024, c’est qu’ils sont très en phase avec la signature de Perrier-Jouët, centré sur la fraîcheur, l’élégance et la floralité. La partie n’était pourtant pas gagnée d’avance. « Depuis le mois d’octobre 2023, il n’avait pas cessé de pleuvoir. Mais il y a eu encore ce fameux miracle champenois : dix jours consécutifs de beau temps juste au moment des vendanges. Sans cela, je ne sais pas où nous serions allés… » Cette météo difficile a retardé la cueillette, mais a permis une vendange de septembre avec une cinétique de maturation plus lente, plus douce, qui a conservé au vin une belle fraîcheur, même si le pendant était un degré potentiel peu élevé. « La majorité des raisins se situait entre 9,5 degrés potentiels et 10,5, mais nous avons pu atteindre jusqu'à 11,4. Notre chance chez Perrier-Jouët est de ne pas avoir tardé à lancer la cueillette, car le retour des pluies en fin de vendange a parfois dilué le degré. » Le résultat, c’est une expression beaucoup plus nette des terroirs que dans des années chaudes comme 2022 ou 2020, où la forte maturité a tendance à tout niveler. C’est dans ces millésimes un peu froids que l’on comprend beaucoup mieux l’identité des crus. Une aubaine pour Perrier-Jouët qui vient juste d’inaugurer un nouveau chai et une microcuverie pour justement coller au plus près de l’expression des parcelles.

Un millésime qui nous ramène sur des profils antérieurs au réchauffement climatique

Séverine nous fait ainsi déguster un chardonnay de Bassuet, avec une acidité cinglante et une belle fluidité, tout à fait dans la lignée de ce que l’on disait du Vitryat dans les années 1990, avant le réchauffement climatique. Suit un vin clair d’Avize, avec un profil beaucoup plus mûr. De fait, si Bassuet évoquait le citron vert, on est là sur le citron jaune de Nice, le tilleul et l’aubépine, le vin a aussi plus de gras, tout en conservant une minéralité saline et crayeuse ainsi qu’une vraie longueur en bouche.

Compte tenu de la fraîcheur du millésime, Séverine Frerson nous confie avoir préféré ne pas bloquer les fermentations malolactiques, pour réduire un peu la tension et ne pas avoir cette dissociation en bouche entre l’acidité d’un côté et l’arômatique de l’autre. L’objectif de cette fermentation malolactique était aussi de ramener un peu de corps et d’épaule à des vins parfois amaigris par la faible insolation et les pluies, en particulier pour les pinots noirs qui n'ont pas aussi bien performé que le chardonnay cette année. « Pour la partie bois que nous avons introduite, c’est un peu un regret, car une fois qu’on a fait des malos dans un chai, il est difficile les années suivantes de revenir en arrière. La bactérie est là. Or je trouve que la combinaison entre blocage des malos et vinification sous bois est souvent du plus bel effet, le bois apportant justement cette rondeur qui vient habiller la verticalité de ces vins très droits. Toutefois, grâce au barrelclean, une machine qui nettoie les fûts à la vapeur, et au méchage, j’ai quand même bon espoir que nous puissions le faire dans les prochaines années. »

Des pinots noirs très chardonnays compatibles

Est-ce à dire que la qualité des pinots noirs pourrait compromettre cette année la possibilité de réaliser la cuvée Belle Epoque, fruit de l’alliance sur le même millésime entre chardonnay de la Côte des blancs et pinot noir de la Montagne ? Rien n’est moins sûr, car en même temps cette plus faible puissance des pinots noirs, les rend plus faciles à marier à la délicatesse des chardonnays. Pour preuve, ce pinot noir de Mailly, un cru généreux de la Montagne qui évoque souvent la tarte à la mirabelle, mais qui se révèle beaucoup moins charnu cette année, pour s’exprimer plutôt sur des notes d’agrume, de groseille et de coing frais, avec une structure toute en finesse.

Le bois apporte une autre floralité et surtout une autre texture

Quant aux nouveautés introduites par la maison, nous avons pu juger de l’intérêt du chai inauguré en septembre, en dégustant un chardonnay de Cramant qui en était issu tout en le comparant à la même parcelle vinifiée en inox. Pourquoi ce choix de Cramant ? « Parce que si l’on veut décrire le style floral de Perrier-Jouët, c’est certainement le cru le plus représentatif ». Sur la partie inox, on a effectivement ce côté mimosa et feuille de mandarine très élégant mêlé aux notes de fruit de la passion. C'est un caractère floral tout en légèreté et en subtilité. Sur la partie bois, on a quelque chose d’un peu plus puissant, et si les fleurs sont encore présentes, on passe à la fleur de genêt et à la rose anglaise, très pulpeuse. Mais c’est surtout la texture qui change et là le gain est évident, avec une bouche beaucoup plus soyeuse. Les deux apporteront ainsi chacun une expression spécifique utile à l’assemblage. On soulignera qu'on aurait pu s’attendre à ce qu’avec un foudre neuf, le caractère boisé soit beaucoup plus marqué. Il n’en est rien et Séverine Frerson rend hommage au travail du tonnelier Dominique Moreau à Brive-la-Gaillarde avec lequel elle a beaucoup échangé au préalable.

La viticulture régénérative, un puissant levier pour accroître la fraîcheur des vins

Autre innovation, la microcuverie créée à côté du chai a permis une analyse plus fine des résultats de la viticulture régénératrice développée par la maison. Séverine nous a donc proposé de déguster trois vins issus d’une même parcelle de chardonnay située à la frontière entre Oiry et Avize, avec trois modes de culture différents : une partie témoin cultivée selon les principes de la viticulture durable en Champagne, une partie « fleurie », et une partie « biomasse ». La partie fleurie est complantée de sainfoin, de fenouil, de graines de moutardes, de trèfle d’Alexandrie et de luzerne, la partie biomasse est un mélange de légumineuses, de seigle et de différentes familles de trèfle. Ces couverts sont semés juste après la vendange et mulchés (couchés) au printemps, pour les laisser se dégrader. Alors que la cueillette a été réalisée le même jour, les différences à l’analyse des moûts sont impressionnantes : pour la parcelle témoin, la teneur en azote assimilé est de 23 mg/l, le PH est à 3,05 et l’acidité totale à 6,65 g, contre 42 mg/l, 3,01 et 7,05g pour la parcelle fleurie, et 84 mg/l, 3,01 et 7,31 g pour la parcelle en biomasse. Le résultat, c’est que la fraîcheur est marquée sur la parcelle en biomasse, assez équilibrée sur la partie fleurie, laissant apparaître ainsi plus de délicatesse, tandis que la parcelle témoin semble manquer un peu d’énergie.

La même expérience sur une parcelle d’Aÿ montre un résultat très intéressant. On l'a dit, les pinots noirs étaient un peu moins satisfaisants que les chardonnays cette année, plus dilués et manquant un peu de tension. La partie biomasse de la parcelle redonne ainsi un coup de peps bienvenu au cépage et prouve l'effet correcteur très utile que peut avoir ce mode de culture. « La viticulture régénératrice que nous pouvons moduler selon le profil des crus, entre fleuri et biomasse, peut s’avérer un levier de fraîcheur face au réchauffement climatique, tout en parant aux carences d'azote qui peuvent gêner les fermentations. Notre objectif est de l’étendre à tout le vignoble d’ici 2030. »

Articles liés