Dimanche 22 Février 2026

©Louis Dasselborne

Auteur

Date

24.11.2025

Partager

Le docteur José Vouillamoz est l’un des spécialistes mondiaux en matière d'analyse de l'ADN des cépages. Généticien suisse de renommée internationale, formateur et conférencier indépendant en œnologie, membre de l'Académie Internationale du Vin, de l'Académie du Vin de Bordeaux et du Cercle des Écrivains du Vin, il vient de publier « Grands cépages d’origine française » aux Éditions Favre. Nous l'avons rencontré.

La génétique est une science nouvelle. Depuis quand a-t-elle été mise à profit pour rechercher la parenté des cépages ?

C’est vers la fin des années 80 qu’on a commencé à pouvoir utiliser des techniques ADN pour des recherches en paternité chez les êtres humains. Un peu plus tard, les premiers à avoir fait ça pour l’identification des cépages sont des Australiens, en 1993. Puis, peu de temps après, c’est l’Université de Californie à Davis, précisément le laboratoire du professeur Carole Meredith et surtout son doctorant John Bowers. La première parenté a été publiée en 1997 pour le cabernet sauvignon : c’est un croisement naturel entre le cabernet franc et le sauvignon blanc. Ce fut vraiment une grande surprise, car personne n’aurait imaginé que le cabernet sauvignon puisse avoir un parent avec des raisins blancs.

Dans votre livre, on découvre l’importance de certains super-parents. Quel est celui qui vous a impressionné le plus ?

Celui qui m’impressionne le plus est le savagnin. Tout le monde le connaît parmi les amateurs de vin jaune du Jura, mais aussi de vin ouillé. On le retrouve aussi dans d’autres pays. C’est le traminer en Allemagne et dans le Sud-Tyrol, le heida dans le Valais en Suisse. On a retrouvé les premières traces du savagnin dans un site archéologique à Orléans, sous forme d’un pépin qui a au moins 900 ans et qui a été identifié par l’analyse ADN. Son arbre généalogique est très complexe. J’ai pu observer qu’il a un grand nombre de descendants prestigieux dans toute l’Europe que je nomme dans mon livre. On sera surpris. Je vous avoue que l’idée de calquer ses pérégrinations sur les chemins qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle m’est venue en rédigeant le livre. Tout au long de ces chemins, on a trouvé non pas le savagnin, mais des cépages issus de son croisement avec d’autres cépages, souvent très peu connus.

Dans le registre des super-parents, vous évoquez le gouais, un cépage disparu…

Oui. La parenté du couple pinot-gouais blanc a été publiée en 1999. Ces deux cépages se sont croisés spontanément au moins 21 fois, à 21 lieux différents et à 21 moments dans des temps différents, pour donner naissance à des cépages qui sont tous frères et sœurs, parmi lesquels on coche le chardonnay, le gamay, le melon, l’aligoté, le romorantin. Le riesling et le furmint (NDLR : cépage du Tokaj) sont aussi des enfants du gouais blanc, cépage qui avait une mauvaise réputation, sans doute à cause de sa grosse productivité.

Donc c’est la démonstration qu’un cépage peut ne pas toujours donner de très bons vins, et qu’un croisement peut produire un meilleur cépage ?

Oui, exactement. En génétique, c’est ce qu’on appelle l’hétérosis. Ça veut dire que vous n’envisagez pas d’avoir des enfants avec votre propre sœur parce qu’on sait que le résultat ne sera pas bon. Donc, il faut que le cépage ne soit pas génétiquement trop proche pour que le croisement soit fructueux, et pas trop éloigné non plus. C’est le cas pour le pinot noir et le gouais blanc. On a là l’exemple d’un grand noble seigneur qui a épousé une roturière et qui ont eu des rejetons intéressants dans leur descendance.

Vous semblez estimer beaucoup le viognier et vous écrivez que ce cépage a failli disparaître ?

Oui, il n’en subsistait que 13,8 hectares en 1968, ce qui est minuscule. Lors du réencépagement après l’épidémie du phylloxéra, on a eu tendance à le remplacer par des cépages plus productifs, comme la marsanne et la roussanne. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait avoir plus de production. Or, le viognier a des faibles rendements et une faible acidité. Heureusement, aujourd’hui, on l’a sauvé. Et je regrette qu’il soit inféodé uniquement aux Côtes du Rhône-Septentrional, car c’est un grand cépage.

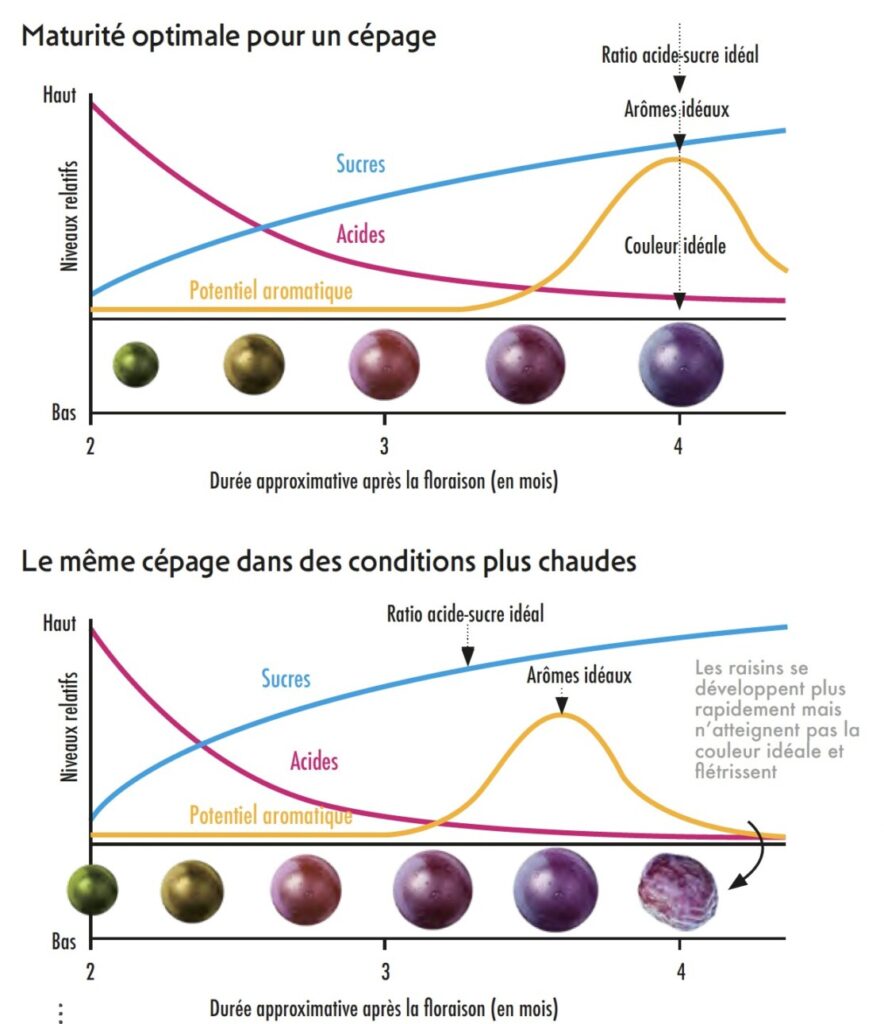

Alors sa faible acidité n’est-elle pas un problème aujourd’hui, au regard du lieu dans lequel il est planté et du réchauffement climatique ? L’acidité ne va-t-elle pas être difficile à obtenir ?

Oui, exactement. Il y a un diagramme dans mon livre à ce sujet. C’est assez éloquent ce déphasage qui se créée dans un climat plus chaud entre la courbe de maturité physiologique (sucre et acidité) et la courbe de maturité phénolique (les arômes). Il en résulte des vins déséquilibrés. Pour y remédier, il y aura forcément des adaptations des techniques de viticulture.

Vous n’avez pas retenu le carmenère, ni le sémillon, qui sont d’origine française, peu plantés, mais qui connaissent un certain succès à l’étranger. Pourquoi ?

On m’a déjà reproché ça. Le livre se veut être un ouvrage grand public qui devait à l’origine se limiter à 10 cépages parmi les plus plantés en France. J’en ai rajouté deux (le savagnin et le viognier) pour leur importance historique. Il a fallu faire un choix. Le carmenère est devenue l’emblème du Chili. Presque fortuitement. L’histoire se passe en 1994. Quelques pieds d’une vigne dans la vallée de Maipo au Chili ont été identifiés par l’ampélographe français Jean-Michel Boursiquot à de le carmenère, alors que les locaux pensaient que c’était du merlot. L’analyse ADN l’a confirmé plus tard.

Donc, l’ampélographie n’est pas morte ?

Ah non, pas du tout. Mais je ne me considère pas comme un ampélographe. Mon "truc", c’est l’ADN et les recherches historiques, les pérégrinations des cépages, leurs origines, les mythes qui tournent autour. Je préfère me définir comme "ampélologue".

À la fin du livre, vous évoquez le risque qu’il y a d’aller sur la piste des cépages génétiquement modifiés.

Je ne suis pas du tout contre les OGM (organismes génétiquement modifiés) tant que c’est encadré et contrôlé. Maintenant, il y a une technique récente d’édition du génome (baptisée CRISPR-Cas9) qui permet, non pas d’introduire un gène étranger, mais d’aller, en quelque sorte, éteindre ou allumer des gènes. On peut faire en sorte que certains gènes plus ou moins, voire ne s’expriment pas du tout. On peut donc activer les gènes de résistance aux maladies par exemple. Mais c’est une technique qui coûte cher, donc on ne le fera que sur un clone ou deux, avec le risque de planter uniquement ces clones-là, qui vont nécessiter beaucoup moins de traitement. Bien entendu, c’est mieux pour la santé publique, mais au détriment de toute la diversité génétique qui existe à l’intérieur de chaque vieux cépage. C’est ce qu’on appelle l’érosion génétique. Et pour moi, l’érosion génétique est plus grave que d’aller modifier un gène dans une plante.

Grands cépages d’origine française, histoire, généalogie et vins, par José Vouillamoz, Éditions Favre, 176 pages, 23 €.

Articles liés